シンスプリント(MTSS=脛骨過労性骨膜炎)

・はじめに

シンスプリントは、スポーツ運動のOver use(使い過ぎ)によって、足のすね(脛骨)に痛みを生じる状態を表します。別名「脛骨過労性骨膜炎:Medial Tibial Stress Syndrome=MTSS」とも呼ばれています。陸上短・長距離、バスケット、サッカー、バレーボール等の競技選手に多く見受けられます。また男性より女性に多く、中学・高校生の選手(特に新人選手)に多いのが特徴です。

・症状

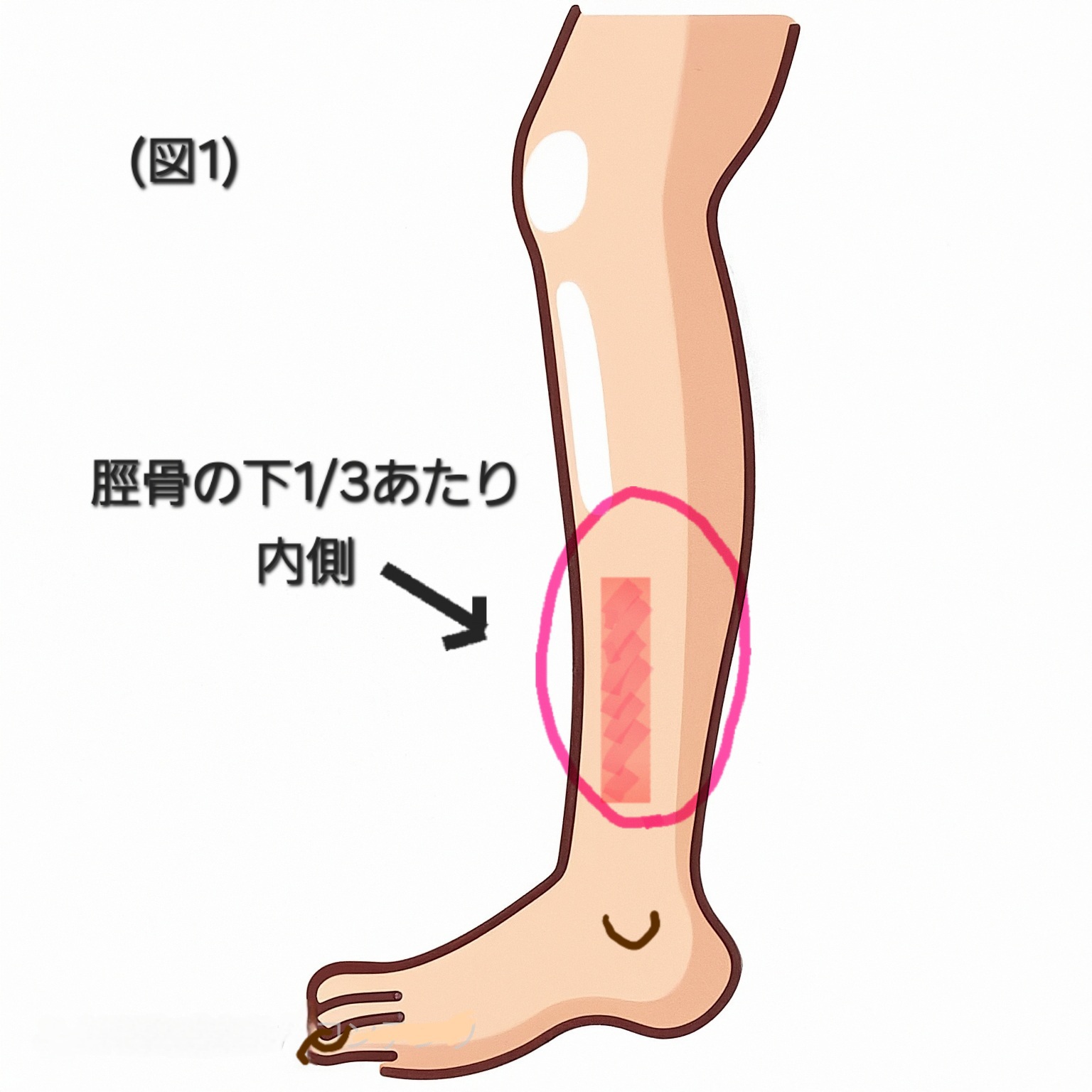

主に運動時や運動後に、脛骨中央から下方1/3の内側後方を中心に縦長に広い範囲で痛みが起こります(図1)。

通常は運動時だけ疼痛を認めますが、ひどくなると日常生活動作や安静時でも疼痛が出現し、放置しておくと重症化するので早期の発見と対処が重要です。運動負荷の反復、Over useによって、器質的には脛骨の骨膜に炎症が起きて腫れや痛みを生じますが、脛骨に加わる運動ストレスの量が多くなると「疲労骨折」に至ることもあります。

・原因

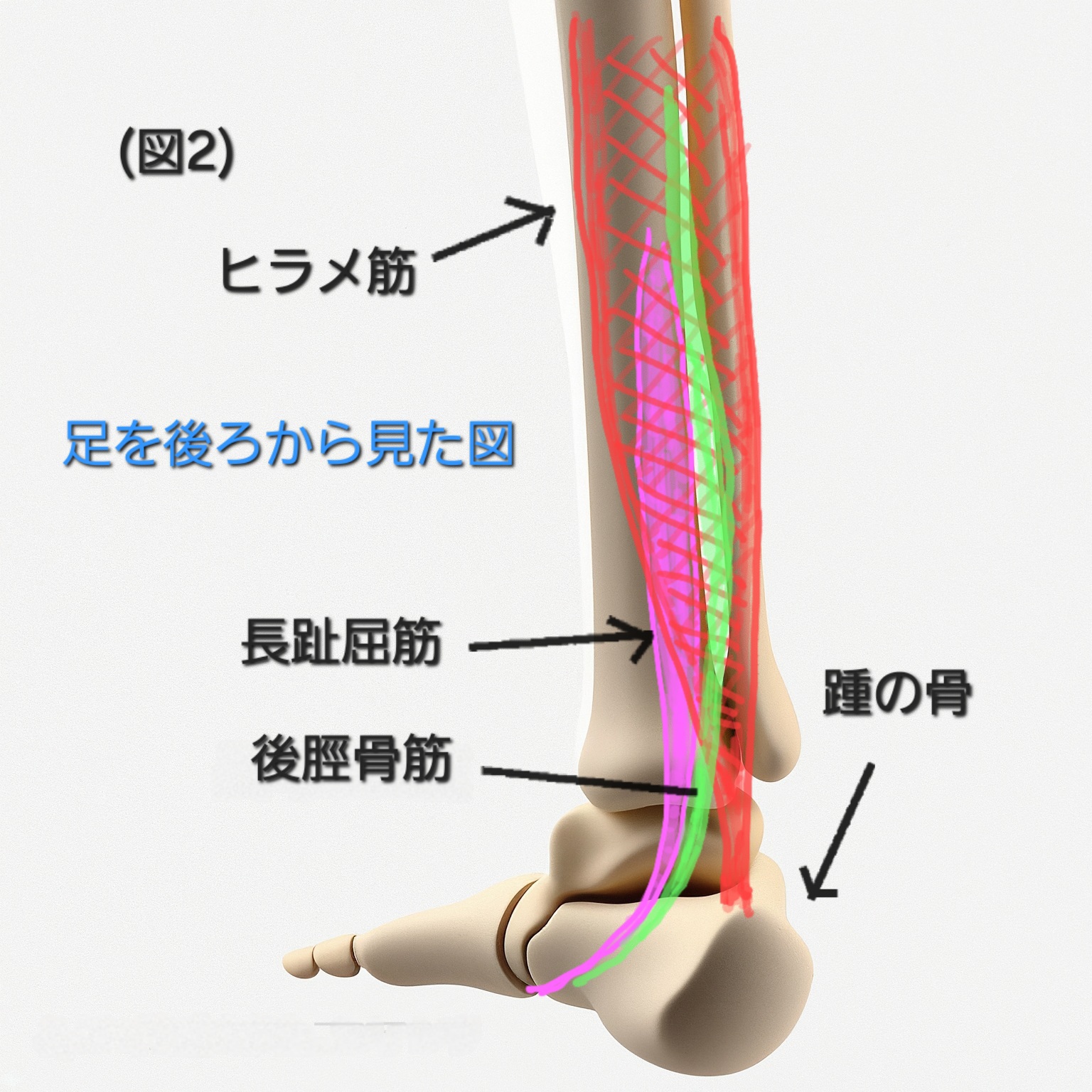

局所の炎症を起こした原因としては、ヒラメ筋や長趾屈筋、後脛骨筋(図2)など地面を蹴る作用のある筋肉が筋膜を介して骨膜を繰り返し牽引することによって起こるといわれています。

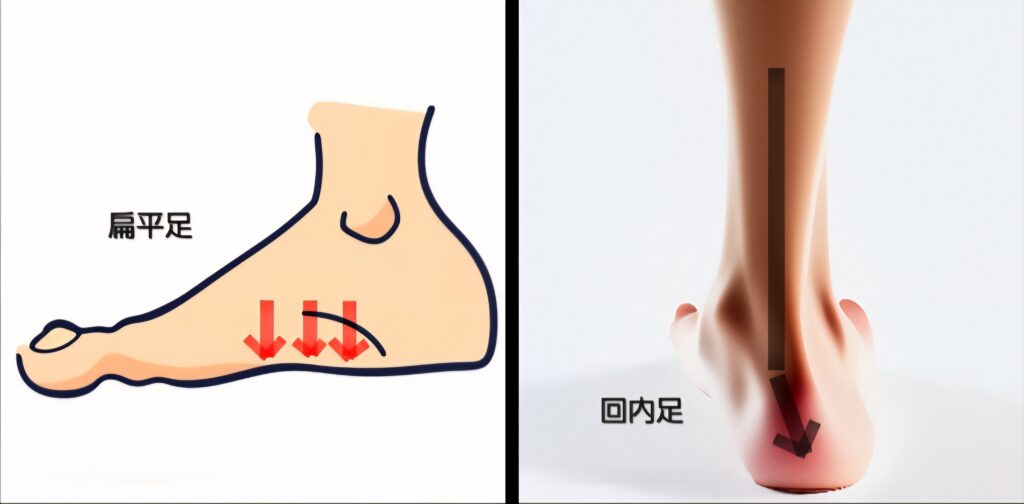

疼痛の発生源は脛骨の骨膜の炎症に伴うものですが、その部位に炎症を生じさせるような状態になった身体的要因も探っていく必要があります。その誘因として、股関節や膝関節および足関節のアライメント(=姿勢的なもの)や筋肉の硬さ、筋力低下、回内足・偏平足(アーチの低下)、足趾が上手く使えていない、急激な運動負荷など、いくつかの要素がからんで発症しているケースが多く見受けられます

理学療法の評価では、その痛みを生じることになった原因について検査測定や運動評価を行い、治療につなげていきます。

・診断

診断は、問診と触診、画像検査によって確定します。レントゲンでは骨折の有無などを確認しますが、骨膜の炎症や腫れの状態、骨折の詳細な状態は、超音波検査やMRI検査で診断します。

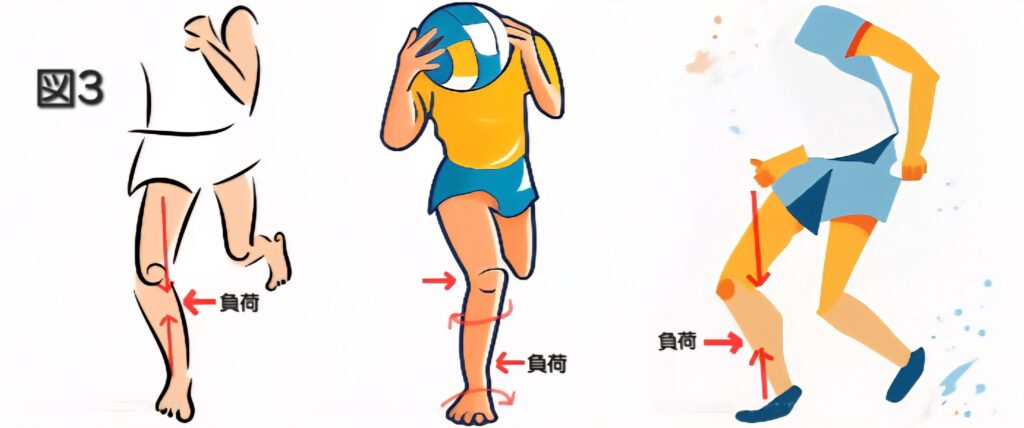

異常が確認された部位には圧痛(押さえた時の痛み)や熱感、腫脹を認めます。MTSSの場合、圧痛は脛骨内側下部 1/3の範囲に認めますが、急性的に発症した疼痛の場合、疲労骨折を生じている可能性もあり、圧痛は以下の3か所に強く認める場合があります(図3)

- 疾走型(脛骨の近位1/3の部位の骨折)

- 疾走型(脛骨の遠位1/3の部位の骨折)

- 跳躍型(脛骨の中央部位の骨折)

運動負荷が局所的に集中し反復されることで損傷部位が特定されます。

・治療

基本的な治療としては、1)適切な安静期間を設ける・2)アイシングや消炎鎮痛剤の使用・3)物理療法(当院では衝撃波・超音波治療)・4)運動療法(ストレッチや筋力練習指導)5)足底板による内側アーチ補助などを行います。

衝撃波治療は、障害部位の疼痛改善、骨膜の血流改善や組織修復、骨の代謝促進を促し優れた治療効果があります。

また理学療法では、物理療法に加えて、より効果的に痛みや症状の改善を図るために個人に合った有効なストレッチ方法や筋力練習、トレーニングメニューを提供しております。

MTSSでは、画像診断により腫脹が初期段階の場合はアイシングや安静により疼痛のコントロールを行いながら、状態に応じて比較的早期に運動負荷を段階的に上げていきます。慢性的に疼痛が続いていて腫脹や炎症が残存しているケースでは、1~2週間程度の安静期間(運動禁止)を設け、以降は治療しながら段階的に疼痛に応じた運動メニューを開始します。疾走型骨折を認めた場合は、競技復帰までに約2~3ヶ月、跳躍型骨折の場合は6ヶ月以上を要する場合もあります。

MTSSが発症する原因としては、今回記したこと以外でも、睡眠がしっかりとれていないことや、中長期的に経過をみると、急激に負荷が高まる時期があったり、知らず知らずの内に運動時の身体の使い方に癖がついてしまったりなどいくつかの要因が重なって起こります。

予防も含めて、発症後も以下のような足趾の強化、ヒラメ筋のストレッチ、後脛骨筋の強化トレーニングなどを行うことも有効です。

受診が遅くなると、重症化し運動復帰が遅くなることがありますので、痛みが続くときは早めの受診と適切な治療を早期に始めることが望ましいです。