上腕骨外側上顆炎(テニス肘)

<症状>

物をつかんで持ち上げるような動作や、タオルを絞る動作、掃き掃除をする動作などで、肘の外側に痛みが生じます。多くの場合、安静時の痛みはありません。テニスのバックハンドにより発症することが多いので「テニス肘」とも呼ばれていますが、臨床的には労働作業による発症が圧倒的に多くみられます。

<原因と病態>

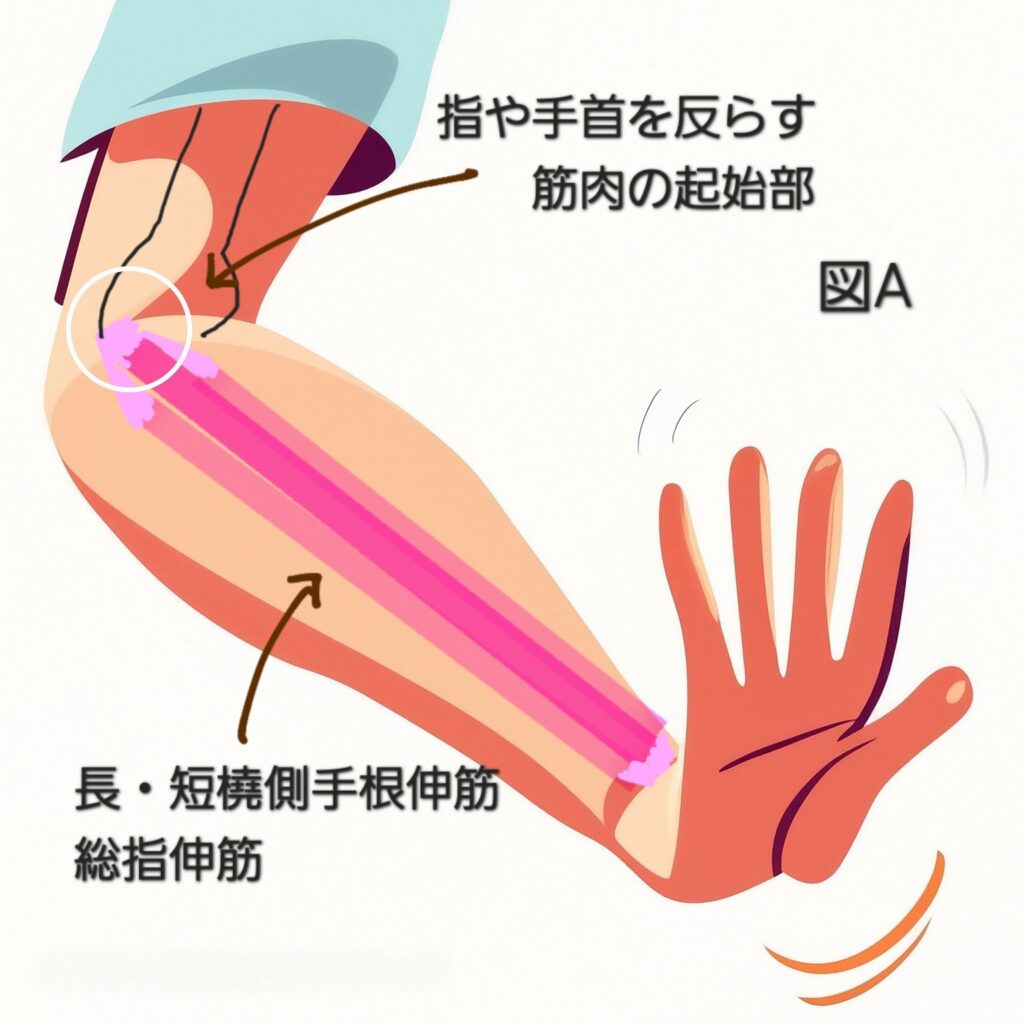

肘の外側部(上腕骨外側上顆)には手関節や手指を伸ばす働きのある「長橈側手根伸筋・短橈側手根伸筋・総指伸筋」が起始(骨についていること)しています(図A)。これらの筋の使い過ぎにより、腱の付着部の変性や微小な断裂が起こると運動時痛や自発痛が生じます。日常生活の中で発症する場合は30~50歳代の女性に多いという特徴があります。一般的には年齢とともに腱が痛んで発症します。

<診断>

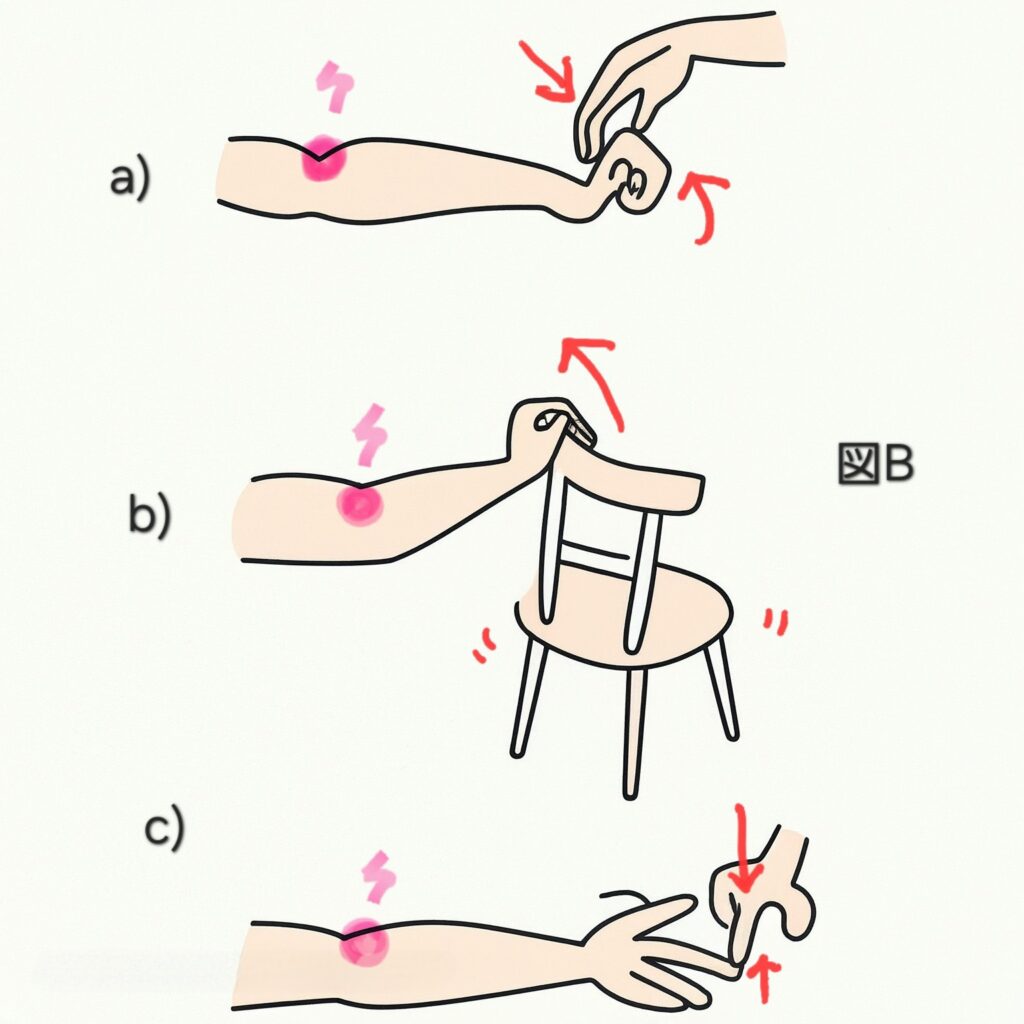

診断には、超音波を用いて腱の肥厚や炎症所見を確認するほか、腱の付着部の圧痛の確認や疼痛誘発試験(図B)を参考にします。いずれの試験でも、肘外側~前腕にかけての痛みが誘発されれば陽性と診断します。

(図B)上腕骨外側上顆炎のテスト

a) 手関節背屈テスト(Thomsen test トムセン・テスト)

検者の抵抗に抗して、被験者に手関節を背屈(反らす動作)を行わせた時に肘外側部に痛みが生じれば陽性。

b) Chair テスト

肘・手関節を伸ばした状態で、椅子の背もたれを持ち上げさせた時に痛みが生じれば陽性

c) 中指伸展テスト

肘・手関節を伸ばした状態で、被験者が伸ばそうとする中指に抵抗を加えた時に肘外側部に痛みが生じれば陽性

<治療>

患部の安静が原則です。日常動作では、重量物を持つときは痛みを生じている筋肉の腱部に負担がかからないように手のひらを上に向けて持ち上げて行うようにしたり、手関節・肘関節を真っ直ぐに伸ばした状態での作業をなるべく控えたりします。また上腕骨外側上顆に負荷をかけないようにデザインされた各種のテニス肘ベルトやサポーターも有用です。

当院では、抗炎症薬を含んだ湿布や軟膏を患部に使用するように処方したり、短期間の消炎鎮痛内服薬なども処方しています。

リハビリでは、物理療法として疼痛の改善に有効であるとされる衝撃波治療を行っております。

またセルフケアとして、ストレッチ(図C)も疼痛改善に有効であり指導しております。

上記治療にて疼痛が軽快しない場合は、短橈側手根伸筋起始部への副腎皮質ステロイド注射なども行う場合もあります。そのうちに治るだろうと放置して、痛みを我慢して使い続けているうちにだんだん痛みの程度が強くなり、発症から長期間が経過した場合は、治療期間も長くなりやすいので早めの受診をお勧めいたします。